野口雨情記念館にいきました レトロな挿絵と愛される歌

ALOHA!

今日も、みなさんが笑顔になれますように。

2021年3月に北茨城に旅行に行ったお話の続きです。

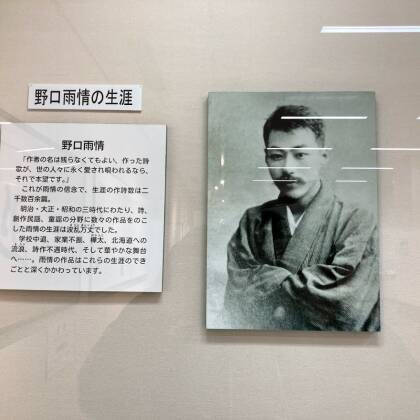

野口雨情氏は、明治から昭和を生きた人です。

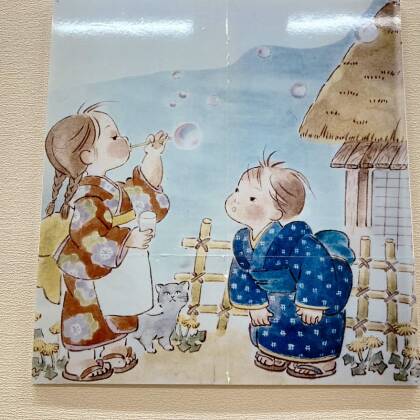

「シャボン玉」「七つの子」「赤い靴」「青い眼の人形」「十五夜お月さん」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」など、誰でもが慣れ親しんでいる歌を作った人です。

読んでくださっているみなさんも、口ずさめるのではないでしょうか。

雨情って名前、雨が付く名前が、なんだかとても情緒的な響きで、頭にこびりつきました。

最近は、明治から昭和にかけて活躍した人に、とても興味を持っています。

野口雨情氏をはじめ、柳宗悦氏、永井荷風氏、泉鏡花氏など。

大きな変化があって生活が激変した明治時代から、自由を謳歌した大正デモクラシーの時代、そして、正反対に人々を縛り付けて自由や命や思想を奪った、戦前から戦争へ。

正直、僕には、今の時代と重なって見えます。

そんな激動の中で、深い思想をもった天才たちが、どのような生き方をしたのかが、とても興味があります。

開館の時間になったので、中に入りました。

野口雨情記念館も北茨城市歴史民俗資料館も、入り口は同じで、部屋が別れている感じです。

部屋の入口にも、レトロな感じのポスターがあります。

展示物は、野口雨情氏の様々な記録や、作品についてのエピソードが中心です。

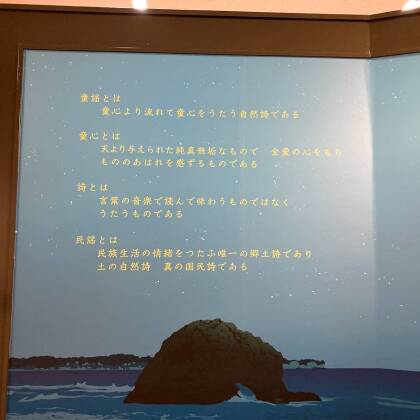

野口雨情氏の言葉が書いています。

「作者の名は残らなくてもよい、作った詩歌が、世の人々に永く愛され唄われるなら、これが本望です。」

野口雨情氏は、かなり波乱万丈な生涯を送りました。

学校をドロップ・アウトしたり、樺太に逃げたり、酒に溺れたり、女性関係もいろいろあったみたいです。

天才的な才能を持つ人は、日常の枠の中にいることができない人もいます。

きっと、ものすごく繊細な人だったのだと思います。

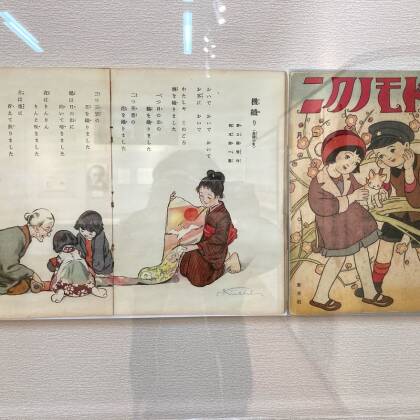

イラストや写真の他に、昔に出版されて、雨情氏の詩が掲載された本の絵もたくさんあります。

レトロな雰囲気で、情緒があって、とても素敵です。

昔の本の挿絵って、なんだか、明るい感じがします。

そして、なんだか、自分もたくさんの希望があった子供の気持ちを思い出せるような気持ちになります。

なんだか気がつくと、昔の歌を心の中で口ずさんでいたります。

お土産品も、可愛いものが多いです。

また、来たいなって思いました。

mahalo

最後まで読んでくださり本当にありがとうございます。

鑑定ご予約は、下記のFacebookメッセンジャーを使用してメッセージを頂くのがいちばん簡単だと思います。 https://m.me/yukihiro.tsuchiya/ Instagramからも簡単だと思います。 https://www.instagram.com/yukihiro.uranai/ また、下記のLINE公式アカウントで繋がってくださっても大丈夫です。 https://lin.ee/q5jxxtb?openQrModal=true お問い合わせフォームはこちらです。

占いやカウンセリングを通して、メッセージをお伝えしていきます。

個人セッションは、携帯電話、LINE、Zoomで30分間6000円(延長10分間2000円)です。

お気軽にお問い合わせ下さい!シャボン玉, 七つの子, 北茨城市, 十五夜お月さん, 唱歌, 童謡, 茨城県, 赤い靴, 野口雨情, 野口雨情記念館, 雨降りお月さん, 青い眼の人形